L’adresse IP n’a rien d’anodin. Elle n’est pas qu’un simple chiffre perdu dans la technique : la réglementation européenne la classe formellement dans la liste des données à protéger. Sous le RGPD, impossible de collecter des informations « au cas où », sans justification claire. Pourtant, des organismes persistent à demander des justificatifs inutiles, prenant le risque de fragiliser la confidentialité des personnes. Et si la collecte concerne des données sensibles, opinions, santé, origine, la législation se fait encore plus stricte, avec des sanctions qui n’ont rien de théorique.

Comprendre ce que recouvrent les données personnelles

Le champ des données à caractère personnel va bien au-delà de l’évidence. Oubliez l’idée que seuls le nom ou le prénom sont concernés : dans la logique du RGPD, toute information permettant d’identifier directement ou indirectement une personne physique tombe sous le régime de la protection des données. Cela inclut l’adresse postale, le numéro de téléphone, l’adresse e-mail, mais aussi la voix, une photo, ou encore un identifiant en ligne. Rien n’échappe à cette définition large, pas même un simple pseudo ou une plaque d’immatriculation.

Pour illustrer, voici les types de données personnelles qu’une entreprise peut être amenée à traiter :

- des données d’état civil comme le nom, le prénom, la date de naissance,

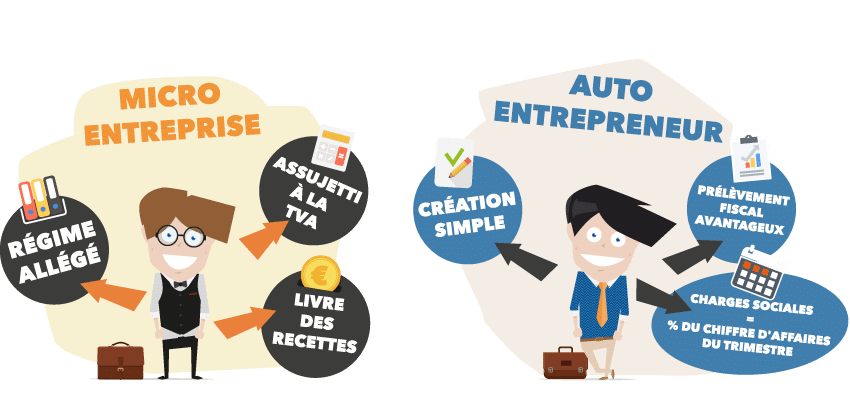

- des informations économiques telles que les revenus ou l’activité professionnelle,

- des données de connexion, adresses IP, traces de navigation, logs,

- des éléments sensibles (santé, opinions politiques, convictions religieuses), qui requièrent des précautions renforcées pour la protection de la vie privée.

Le point central reste l’identification : qu’elle soit directe ou indirecte, la collecte d’une donnée personnelle engage la responsabilité du collecteur. Il n’est pas nécessaire de cumuler toutes les informations pour porter atteinte à la protection des données personnelles. En France comme ailleurs en Europe, chaque acteur doit mesurer précisément les risques associés à la manipulation de ces informations.

Ce contexte impose rigueur et anticipation. Les entreprises ont l’obligation de recenser les exemples de données personnelles qu’elles traitent, d’en mesurer l’impact sur la vie privée et de pouvoir justifier chaque usage. La CNIL veille particulièrement à la cohérence entre les finalités affichées et la nature des données collectées. Gare au non-respect : la vigilance monte d’un cran, et l’argument de la facilité ne pèse plus bien lourd.

Quelles informations peut-on collecter aussi selon le RGPD ?

Le RGPD fixe une limite nette : ne collectez que les données personnelles vraiment nécessaires à votre objectif. Le responsable de traitement doit toujours pouvoir expliquer pourquoi il détient telle ou telle information. Cette logique de minimisation s’impose : on retient l’adresse, la date de naissance, le mail, parfois l’IP, mais on s’arrête là si la finalité ne justifie pas plus. Multiplier les champs à remplir, c’est s’exposer à des contrôles et à des sanctions.

Trois bases légales encadrent la collecte :

- le consentement exprès de la personne concernée,

- une obligation légale (conservation de documents, obligations comptables, etc.),

- l’intérêt légitime du responsable de traitement, à condition que cela ne l’emporte pas sur les droits des personnes.

Impossible de s’en affranchir. Les traitements de données doivent impérativement s’inscrire dans ce cadre précis, sans interprétation à la carte.

- Le consentement reste la voie la plus sûre, notamment pour les usages marketing ou la prospection.

- L’obligation légale encadre des cas bien définis et ne s’étend pas à tout.

- L’intérêt légitime suppose une analyse fine, pesant l’utilité pour l’organisation face au respect de la vie privée.

La durée de conservation doit être fixée d’avance, adaptée à la finalité. Il n’est pas question de garder indéfiniment une adresse ou un téléphone sans justification. Le règlement sur la protection des données réclame transparence et suivi : toute personne impliquée doit savoir ce que deviennent ses données à caractère personnel et pouvoir s’informer sur leur usage. Collecter des informations personnelles, c’est s’engager à rendre des comptes, à tout moment, auprès de l’autorité de contrôle.

Les droits des personnes face à la collecte de leurs données

La protection des données ne s’arrête pas à la porte de la collecte. Dès qu’une personne concernée confie ses informations, elle dispose d’un ensemble de droits, effectifs et concrets, garantis par le droit européen et la loi française. Ces droits s’exercent au quotidien : il est possible de demander une copie de ses données personnelles, de vérifier leur exactitude, ou de corriger ce qui doit l’être. L’accès n’est pas un privilège, c’est un droit.

Voici les droits les plus fréquemment exercés :

- Droit d’accès : obtenir le détail de toutes les données personnelles détenues par une organisation.

- Droit de rectification : faire corriger toute information inexacte ou incomplète.

- Droit à l’effacement : demander la suppression des données quand leur conservation ne se justifie plus.

- Droit d’opposition : s’opposer à certains usages, notamment en matière de prospection.

Le responsable de traitement doit organiser l’exercice de ces droits par des procédures simples, accessibles et rapides. Un email, un formulaire, une hotline : tout est possible, à condition d’être réactif et transparent. La protection de la vie privée passe aussi par la pédagogie. Les personnes doivent toujours comprendre pourquoi leurs informations personnelles sont collectées, comment elles sont utilisées, et pendant combien de temps. La confiance repose sur cette clarté, sans zone d’ombre ni jargon.

Conseils pratiques pour se conformer aux obligations de collecte

Pour les entreprises qui gèrent des données personnelles, la conformité devient un passage obligé. La CNIL ne fait plus de cadeau : les sanctions frappent, et la pression sur la protection des données s’intensifie. Premier réflexe : établir une cartographie précise des données à caractère personnel traitées. Si le volume ou la sensibilité l’exigent, nommer un délégué à la protection des données devient indispensable, particulièrement en France et en Europe.

La collecte doit toujours se limiter à ce qui est justifié par la finalité. Pour chaque traitement, déterminez d’emblée la durée de conservation, puis vérifiez régulièrement sa pertinence. Les autorités de contrôle réclament du concret : un registre de traitement à jour, qui recense chaque type d’informations personnelles collecté, la base légale appliquée (consentement, intérêt légitime, obligation), et les dispositifs mis en place pour garantir la protection des données personnelles.

L’information des personnes concernées ne doit jamais être négligée. Dès la collecte, affichez des mentions explicites : durée de conservation, droits ouverts, coordonnées du délégué à la protection des données ou du service dédié. Un simple formulaire ne suffit plus : chaque interaction doit permettre l’exercice effectif des droits des individus. La mise en conformité impose rigueur et anticipation. Les entreprises qui prennent de l’avance investissent dans la formation, contrôlent leurs pratiques et réajustent leur politique de protection de la vie privée au fil des changements du cadre légal européen.

La collecte des données personnelles ne relève plus du bricolage. Elle s’impose comme un exercice de responsabilité, où chaque information demandée doit pouvoir être expliquée, chaque usage justifié. Face à l’exigence croissante des citoyens et des autorités, seules les organisations transparentes et méthodiques garderont la maîtrise du jeu. La confiance ne se décrète pas : elle se construit, preuve à l’appui, au fil des interactions.